中華民國行政區劃

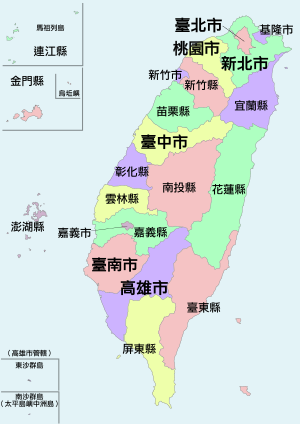

中华民国臺灣地區的行政疆域圖

中華民國 行政區劃單位 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

省(虛級化) |

直 轄 市 |

|||||

縣 |

市 |

|||||

山 地 鄉 |

鄉 |

鎮 |

縣 轄 市 |

區 |

原 住 民 區 |

|

村 |

里 |

|||||

鄰 | ||||||

| 相關行政區劃 | ||||||

臺灣日治時期 中華民國大陸時期(模板) 原中華民國公告疆域 簡易版行政區劃表 | ||||||

中華民國目前依據《憲法增修條文》及《地方制度法》來規範行政區劃制度。如按照現行法律定義區劃層級,一級行政區為省、直轄市,二級行政區為縣、市,三級行政區為鄉、鎮、縣轄市、區,四級行政區為村、里,五級行政區則為鄰[1]。

依照1999年制定之《地方制度法》規定,一、二、三級行政區具有公法人地位,四、五級行政區則為附屬於上級行政區的編組單位,不具有公法人身分。而具有實施地方自治功能之行政區(公法人)稱為「地方自治團體」[2],目前包括直轄市、縣、市與鄉、鎮、縣轄市。省原為地方自治團體,在《地方制度法》施行後被剔除,成為不具公法人身分的行政區單位;縣與市的地方自治原受省政府監督及指揮,改為實務上由中央政府(行政院)直接負責,但在部分法律與戶籍、國民身分證等政府文書上全稱依然是使用「○○省○○縣(市)」。此外,行政院為了便於地方民眾接洽中央業務,增設數個「區域聯合服務中心」,由各部會以任務編組方式成立,取代省政府原有之功能。由於直轄市、縣、市為最主要的行政區劃及基層政權單位,因而常合稱為「縣市」。

目录

1 歷史沿革

1.1 北洋時期

1.2 訓政時期

1.3 憲政時期

1.4 播遷臺灣

1.5 精簡政區

2 行政區劃

2.1 組織架構

2.2 省、直轄市、縣、市

2.2.1 省與直轄市

2.2.2 縣市

2.3 鄉鎮市區

2.4 村里、鄰

3 未來規劃走向

3.1 三都十五縣、六星計畫、四首兩特雙國都、五都五區

3.2 區域聯合治理

4 參見

5 參考文獻

5.1 引用

5.2 註釋

5.3 来源

6 外部連結

歷史沿革

北洋時期

1875年清朝於十八省之行政區劃

中華民國建國初期,承襲清朝舊制。不同之處在於廢除府,將所有不管縣的州、廳全改為縣,1914年時在省縣之間設置93個道。當時的省份依當時順序排列,有直隸、奉天、吉林、黑龍江、山東、河南、山西、江蘇、安徽、江西、福建、浙江、湖北、湖南、陝西、甘肅、新疆、四川、廣東、廣西、雲南、貴州等22省。北洋政府在22個省之外設了京兆地方、熱河、察哈爾、綏遠、川邊等幾個特別區域,西藏、外蒙古、青海3個地方,膠澳、淞滬等2省級商埠,另保留阿爾泰、塔爾巴哈台、伊犛3地區(後均併入新疆省)。

| 類別 |

數目 |

1914年的中華民國一級行政區 |

|---|---|---|

| 省 |

22 |

直隸 | 奉天 | 吉林 | 黑龍江 | 山東 | 河南 | 山西 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 福建 | 浙江 | 湖北 | 湖南 | 陝西 | 甘肅 | 新疆 | 四川 | 廣東 | 廣西 | 雲南 | 貴州 |

| 府 |

2 |

南京府 | 順天府 |

| 行政區 |

4 |

川邊特別行政區 | 熱河特別行政區 | 察哈爾特別行政區 | 綏遠特別行政區 |

| 地方 |

4 |

西藏地方 | 蒙古地方 | 青海地方 | 京兆地方 |

| 地區 |

3 |

阿爾泰 | 塔爾巴哈臺地區 | 伊犁地區 |

訓政時期

1936年中華民國行政區劃

1928年北伐後,國民政府廢除了道,另外設立了行政督察區,作為省的派出機構,一個行政督察區管理十幾個縣。國民政府北伐後,改直隸、奉天2省為河北、遼寧,併京兆特別區入河北,將熱河、察哈爾、綏遠、川邊、寧夏、青海改建為6個省(川邊特別區改建西康省),總計28個省,另外加上西藏、蒙古2個地方,以及分自俄、英收回的東省特別區、威海衛行政區。國民政府並設立特別市(即直轄市),先後設置南京、上海、北平、天津、青島、武漢(後改名為漢口)、廣州(後降為省轄市,抗戰勝利後再升格)、西京(後降為省轄市,抗戰勝利後改稱西安並再升格)、重慶(抗戰時期設置)等9個特別市。此外,東北政務委員會自設興安屯墾區,西南政務委員會曾一度設立瓊崖特別區,馬仲英則一度自設河西省,惟除了瓊崖特別區係獲國民政府報准外,均為地方私設省級政區。

| 類別 |

數目 |

1931年的中華民國一級行政區 |

|---|---|---|

| 省 |

28 |

江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 西康 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 雲南 | 貴州 | 河北 | 山東 | 河南 | 山西 | 陝西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 綏遠 | 察哈爾 | 熱河 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 新疆 |

| 院轄市 |

6 |

南京 | 上海 | 北平 | 青島 | 天津 | 漢口 |

| 行政區 |

2 |

威海衛行政區 | 東省特別行政區 |

| 地方 |

2 |

西藏地方 | 蒙古地方 |

憲政時期

1945年中華民國行政區劃

1945年對日抗戰勝利後,中華民國政府將原東北三省根據滿洲國時期的行政區劃改置成東北九省,增設遼北、安東、合江、松江、嫩江、興安等6省及瀋陽、大連、哈爾濱等3個直轄市。中華民國政府接管臺灣後,在和約簽訂前即先納臺灣為35行省之一。中華民國政府並將海南島設立海南特別行政區,以預立建省之準備。

1921年蘇聯控制外蒙古,至1945年中華民國政府與蘇聯簽署《中蘇友好同盟條約》為蒙古地方人民舉辦公投以決定是否承認獨立,於隔年1月5日承認外蒙古獨立。但隨後政府認為蘇聯威脅中國政治獨立與領土完整及遠東和平,1953年中華民國在聯合國通過「控蘇案」,撤銷對外蒙古獨立的承認。1955年中華民國否決蒙古人民共和國(即外蒙古)加入聯合國,但蘇聯以外交手段迫使中華民國停止阻擋,最後外蒙古在1961年加入聯合國。2002年後,中華民國政府逐漸與外蒙古(今名蒙古國)建立非官方之外交關係。

| 類別 |

數目 |

1945年-1949年的中華民國一級行政區 |

|---|---|---|

| 省 |

35 |

江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 西康 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 雲南 | 貴州 | 河北 | 山東 | 河南 | 山西 | 陝西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 綏遠 | 察哈爾 | 熱河 | 遼寧 | 安東 | 遼北 | 吉林 | 松江 | 合江 | 黑龍江 | 嫩江 | 興安 | 新疆 | 臺灣 | |

| 院轄市 |

12 |

南京 | 上海 | 北平 | 青島 | 天津 | 重慶 | 大連 | 哈爾濱 | 漢口 | 廣州 | 西安 | 瀋陽 |

| 特別行政區 |

1 |

海南特別行政區 |

| 地方 |

2 |

西藏地方 | 蒙古地方 |

播遷臺灣

中華民國政府於1949年至2005年間公告之行政區劃及領土爭議

1949年國共內戰後,中華民國政府播遷臺灣,此後的行政區劃的變化多僅限於實際統治區;但宣稱仍對大陸地區擁有主權,並撤銷對外蒙古獨立的承認。故仍依照政府遷臺之前之行政區劃繪製中華民國全圖,最新版由內政部於1998年繪製出版,之後未再對大陸地區行政區劃進行發佈。相關政府機關對大陸地區之行政代號亦逐步廢止,例如:行政院主計處主管之《 中華民國各省(市)縣(市)行政區劃代碼》於2005年10月3日公告停止適用[3];政府所發表之「中華民國年鑑」也於2005年起不再將大陸地區列於「土地」一章之中[4][5]。2005年所公告之中華民國行政區劃包含35省、14直轄市(1949年以前設立12個,政府遷臺後增設兩個)、2地方(西藏、蒙古)及1特別行政區。此後的區域規劃僅限於實際統治區。

臺灣的行政區劃規劃始於明鄭時期,清朝於1885年成立臺灣省。1895年至1945年受日本統治。早在1945年中華民國接管臺灣與附屬島嶼後,設置行政長官公署,兩年後方改組為臺灣省政府。行政公署將臺灣省分設8縣(臺北縣、新竹縣、臺中縣、臺南縣、高雄縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣)、9個市(基隆市、臺北市、新竹市、臺中市、彰化市、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東市)與2個縣轄市(宜蘭市、花蓮市)。當時的金門群島隸屬於福建省金門縣、馬祖列島則分屬於福建省長樂縣、連江縣、羅源縣。烏坵隸屬於福建省莆田縣、東沙島與南沙太平島隸屬於廣東省。

1949年中華民國政府遷臺後,臺灣省改置為16個縣、5省轄市,形成今日區域之雛型。之後曾成立兩個管理局,即陽明山管理局及梨山建設管理局。1967年臺北市改制為直轄市。1979年高雄市改制為直轄市,南海諸島亦交由高雄市代管。1949年,共軍度過長江,江蘇省政府遷往崇明、嵊泗;1950年隨著國軍撤離嵊泗之後江蘇省從中華民國的版圖上消失。浙江省政府於1949年遷至大陳群島,於1955年因大陳島撤退而廢除。而福建省亦因施行戰地政務而虛級化,至1992年方恢復省政府建制,但仍為虛級省。1950年雲南省政府遷至泰國曼谷後,於1951年5至7月短暫收復四个縣份,最後因撤離官兵而廢除。

| 類別 |

數目 |

1950年-2010年的中華民國一級行政區 |

|---|---|---|

| 省 |

2 |

|

| 直轄市 |

2 |

台北 | 高雄 |

| 特別行政區 |

0 |

精簡政區

關於行政區調整議題,不時有人提出建議。基於歷史因素,臺灣省與福建省的範圍有極大的差距,一個佔全國極大比例,另一個僅轄金門與馬祖且已經虛級化。由於資源大多分配於臺灣南北兩端的臺北市與高雄市,不利於中部地區發展;而原臺北縣人口早已達直轄市標準,也應該給予直轄市規格的資源。另外,縣市劃分過細,缺乏整體規劃。首先先降低區劃階級,也就是省虛級化。李登輝時期將臺灣省虛級化,將原由省政府負責的相關業務改由中央行政部門與區域聯合服務中心承接,首先成立南服,扁政府時期又陸續成立中服、東服以分擔業務。而整併政區的部分,許多人提出如「三都十五縣」(馬英九提出)、「四省兩特區雙首都」(呂秀蓮提出)及「六星計畫」(謝長廷提出)等計畫,然而改革的過程遇到許多阻礙[註 1]。到了馬英九政府時期,以馬英九所主張的三都十五縣計畫為藍圖,實施更多的區劃變更。

維基教科書中的相關電子教程:中華民國法律註解/中華民國憲法增修條文/第9條 |

1998年,中央政府實施省虛級化政策,使臺灣省政機構大幅精簡;原由省政府負責之政務,轉由行政院及其所屬的區域聯合服務中心來共同承擔。

2007年,人口超過200萬的臺北縣升格為準直轄市,可享有直轄市等級之資源分配,而行政區則維持縣級。

2008年馬英九就任總統後,以所主張的三都十五縣計畫為藍圖,原期望至2014年達成,並以漸進的方式進行修改。[6] 但要實現此計畫也有隱憂,例如市「降格」為縣轄市後所引起的不滿,資源可能過度集中三都。桃園縣、臺南縣市亦接近200萬人口,不過臺灣本島面積最大的花蓮縣卻僅34萬人。

2009年,行政院確定臺北縣單獨改制為直轄市,而高雄縣市、臺中縣市、臺南縣市則各自合併升格為直轄市,此次行政區調整計畫被稱為「五都升格」。此外,桃園縣自2011年起準用直轄市編制,成為「準直轄市」。這和原有三都十五縣的方案有所不同,如臺北縣、臺北市及基隆市最終沒有合併,原不在「三都」構想內的臺南縣市也一併獲得升格。

2010年12月25日,七個縣市提出的縣市改制直轄市案生效,共有新北市(原臺北縣)、臺中市(原臺中縣、市合併)、臺南市(原臺南縣、市合併)、高雄市(原高雄縣、市合併)改制為直轄市,俗稱「五都改制」。經此變更後,中華民國全國行政區劃分為5直轄市、3市、14縣。2010年6月,桃園縣人口超過200萬人,獲行政院核准於2011年起準用直轄市相關規定。

2012年11月,在張通榮市長關說案之後,基隆市的合併問題再度浮上檯面,不論是新北市與基隆市合併、臺北市與基隆市合併、三市(新北市、台北市與基隆市)合併、大基隆市(基隆市加上新北市部分地區,獨立成另一個直轄市)、甚至於加入宜蘭縣的合併案,隨著選舉再度成為話題。

2014年12月25日,桃園縣升格為直轄市桃園市。

中華民國自由地區[註 2](括弧內為各行政區簡稱) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

直轄市(6) |

省(2)[註 3] |

|||||

臺北市(北) 新北市(新北) 桃園市(桃) 臺中市(中) 臺南市(南) 高雄市(高)[註 4] |

臺灣省(臺) |

福建省(閩) |

||||

市(3) |

縣(13) |

|||||

基隆市 (基) 新竹市 (竹市) 嘉義市 (嘉市) |

新竹縣 (竹縣) 苗栗縣 (苗) 彰化縣 (彰) |

南投縣 (投) 雲林縣 (雲) 嘉義縣 (嘉縣) |

屏東縣 (屏) 宜蘭縣 (宜) [註 5] 花蓮縣 (花) |

臺東縣 (東) 澎湖縣 (澎) |

金門縣 (金) 連江縣 (馬)[註 6] |

|

區(164)、山地原住民區(6) |

縣轄市(14)、鎮(38)、鄉(122)、山地鄉(24) |

|||||

行政區劃

組織架構

中華民國2014年12月25日起的行政區劃圖

2007年地方制度法修正規定,人口大於200萬的行政區可享有直轄市相關財稅與人事等規定,稱為準直轄市。

2009年地方制度法再度修正,經由當地政府提案並經議會同意即可向中央申請升格為直轄市。如通過,原鄉鎮市皆改為區,區長為官派;升格後,原鄉鎮市民代表以一任官派區咨議員取代,期滿不再指派。

2009年6月經中央政府通過核准改制直轄市的行政區為臺北縣、臺中縣市、臺南縣市、高雄縣市。2010年12月25日將正式成為新北市、臺中市、臺南市、高雄市(原本已為直轄市與高雄縣合併),並與未變動的臺北市成為「五都」,其它改制後的直轄市下轄的區也將整併調整。2010年7月行政院通過桃園縣於2011年1月1日起準用直轄市編制。

2010年12月25日起,劃分為2省、5直轄市,臺灣省劃分為12縣3市(含1準直轄市桃園縣),福建省劃分為2縣。

2014年12月25日起,劃分為2省、6直轄市,臺灣省劃分為11縣3市,福建省劃分為2縣。

.mw-parser-output .chart-content{border-spacing:0;border-collapse:separate}

| 行政院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 直轄市 | 省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 市 | 縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 直轄市山地 原住民區 |

區 | 縣轄市 | 鎮 | 鄉 | 山地鄉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 里 | 村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 鄰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

省、直轄市、縣、市

| 名稱 |

省 | 直轄市 | 縣 | 市 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 數目 |

2 | 6 | 13 | 3 |

|

| 地方自治團體 |

否 | 是 | 是 | 是 |

|

| 行政機關 |

省政府 | 直轄市政府 | 縣政府 | 市政府 |

|

| 首長職稱 |

省政府主席 | 直轄市長 | 縣長 | 市長 |

|

| 立法機關 |

省諮議會 | 直轄市議會 | 縣議會 | 市議會 |

|

| 首長及議員產生方式 |

行政院院長提名 總統任命 |

民選 | 民選 | 民選 |

|

| 上層行政區 |

行政院 | 省(實際上由行政院直接管轄) |

|||

省與直轄市

依《地方制度法》規定,省與直轄市並列為最高層級之地方行政單位,直接隸屬於行政院。

省原為地方自治團體,然而在1998年中華民國政府實施「精省」及2018年行政院將省級機關「去任務化」後,省級機關所有行政組織及業務完全移交中央政府。目前僅依照憲法增修條文中「省為中央政府的派出機關」之相關規定,保留省政府(及其主席)、省諮議會(及其諮議長)之名號,省制已完全虛級化。[7][8]

直轄市為地方自治團體,舊稱「院轄市」。根據《地方制度法》的規定,人口聚居達125萬人以上,且在政治、經濟、文化及都會區域發展上,有特殊需要之地區得設之。市劃分為區。目前有臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市等6個。俗稱「六都」。

另依同法規定,人口在200萬人以上之縣市者,準用法令中所有有關直轄市的規定,俗稱「準直轄市」。先前有新北市(原臺北縣)、桃園市(原桃園縣)在改制前曾適用此規定。

| 名稱 | 行政區劃 | 政府所在地 | 面積(km²) | 人口(人) | 改制日期 | 省主席、市長 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 臺灣省 | 3市11縣 | 不適用 |

25,110.0037 | 7,086,615 | 不適用 | (裁撤) |

| 福建省 | 2縣 | 不適用 |

180.4560 | 152,563 | 不適用 | (裁撤) |

| 臺北市 | 12區 | 信義區 |

271.7997 | 2,666,908 | 1967年7月1日 | 柯文哲 |

| 新北市 | 29區 | 板橋區 |

2,052.5667 | 3,997,189 | 2010年12月25日 | 侯友宜 |

| 桃園市 | 13區 | 桃園區 |

1,220.9540 | 2,223,733 | 2014年12月25日 | 鄭文燦 |

| 臺中市 | 29區 | 西屯區 |

2,214.8968 | 2,806,406 | 2010年12月25日 | 盧秀燕 |

| 臺南市 | 37區 | 安平區 新營區 |

2,191.6531 | 1,883,723 | 2010年12月25日 | 黃偉哲 |

| 高雄市 | 38區 | 苓雅區 鳳山區 |

2,951.8524 | 2,773,607 | 1979年7月1日 2010年12月25日 |

韓國瑜 |

縣市

縣與市為地方自治團體,在省之下,省政府虛級化後則直接由行政院及其所屬的區域聯合服務中心管轄。

依照《地方制度法》,縣之下再分設有鄉、鎮、縣轄市。目前在臺灣省設有11縣、福建省設有2縣,總計全國共13縣。

現行《地方制度法》規定,人口聚居達50萬人以上未滿125萬人,且在政治、經濟及文化上地位重要之地區,得設市。市劃分為區。目前共設有3市,均位於臺灣省境內,且均改制於《地方制度法》制定前,而舊法規《臺灣省各縣市實施地方自治綱要》升格為省轄市的人口門檻很低(第六條第三款規定:「在政治經濟文化上地位重要,人口在二十萬人以上者」可以升格)[1]。所以3市人口(終戰後,降格分割縮減行政區),目前都未達今《地方制度法》的法定標準的50萬人口門檻升格標準,而是適用舊法規者。

2015年5月29日相關條文三讀通過,省轄市人口門檻正式下降到30萬人以上未滿125萬人。

| 省 | 名稱 | 行政區劃 | 政府所在地 | 面積(km²) | 人口(人) | 縣市長 |

|---|---|---|---|---|---|---|

臺灣省 |

基隆市 | 7區 | 中正區 |

132.7589 | 369,987 | 林右昌 |

| 新竹市 | 3區 | 北區 |

104.1526 | 445,990 | 林智堅 |

|

| 嘉義市 | 2區 | 東區 |

60.0256 | 268,579 | 黃敏惠 |

|

| 新竹縣 | 1市3鎮9鄉 | 竹北市 |

1,427.5369 | 557,349 | 楊文科 |

|

| 苗栗縣 | 2市5鎮11鄉 | 苗栗市 |

1,820.3149 | 548,403 | 徐耀昌 |

|

| 彰化縣 | 2市6鎮18鄉 | 彰化市 |

1,074.3960 | 1,277,176 | 王惠美 |

|

| 南投縣 | 1市4鎮8鄉 | 南投市 |

4,106.4360 | 496,606 | 林明溱 |

|

| 雲林縣 | 1市5鎮14鄉 | 斗六市 |

1,290.8326 | 685,354 | 張麗善 |

|

| 嘉義縣 | 2市2鎮14鄉 | 太保市 |

1,903.6367 | 506,559 | 翁章梁 |

|

| 屏東縣 | 1市3鎮29鄉 | 屏東市 |

2,775.6003 | 824,587 | 潘孟安 |

|

| 宜蘭縣 | 1市3鎮8鄉 | 宜蘭市 |

2,143.6251 | 455,035 | 林姿妙 |

|

| 花蓮縣 | 1市2鎮10鄉 | 花蓮市 |

4,628.5714 | 327,788 | 徐榛蔚 |

|

| 臺東縣 | 1市2鎮13鄉 | 臺東市 |

3,515.2526 | 218,691 | 饒慶鈴 |

|

| 澎湖縣 | 1市5鄉 | 馬公市 |

126.8641 | 104,511 | 賴峰偉 |

|

福建省 |

金門縣 | 3鎮3鄉 | 金城鎮 |

151.6560 | 139,484 | 楊鎮浯 |

| 連江縣 | 4鄉 | 南竿鄉 |

28.8000 | 13,079 | 劉增應 |

鄉鎮市區

| 名稱 |

山地鄉 | 鄉 | 鎮 | 縣轄市 | 直轄市山地原住民區 | 區 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 數目 |

24 | 122 | 38 | 14 | 6 | 164 |

| 地方自治團體 |

是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |

| 行政機關 |

鄉公所 | 鎮公所 | 市公所 | 區公所 |

||

| 首長職稱 |

鄉長 | 鎮長 | 市長 | 區長 |

||

| 首長產生方式 |

民選、原住民族 |

民選 | 民選 | 民選 | 民選、原住民族 |

市政府派任 |

| 立法機關 |

鄉民代表會 | 鎮民代表會 | 市民代表會 | 區民代表會 | 無 |

|

| 上層行政區 |

縣 | 直轄市 | 直轄市、市 |

|||

目前中華民國自由地區共有146鄉、38鎮、14縣轄市、170區。

鄉、鎮、縣轄市為縣下轄的行政單位,均為地方自治團體,設置公所為行政機關、民眾代表會為立法機關。依照地方制度法規定,鄉、鎮人口超過十萬(舊法為十五萬)經核准得成立縣轄市。

鄉以內之編組為村;鎮、縣轄市以內之編組為里。

區為直轄市與市(舊稱省轄市)下轄的行政單位,並非地方自治團體,故僅設公所為行政機關,不設立法機關。

惟原為山地鄉改制之地區,因應民意聲浪,立法院於2014年修法,改制成山地原住民區準用鄉鎮相關之規定,也成為地方自治團體,並設立法機關。

區之內編組為里。

村里、鄰

| 名稱 |

村 | 里 | 鄰 |

|

|---|---|---|---|---|

| 數目 |

7,831 | 147,877 |

||

| 首長職稱 |

村長 | 里長 | 鄰長 |

|

| 首長產生方式 |

民選 | 民選 | 里長派任 |

|

| 上層行政區 |

鄉、山地鄉 |

鎮、縣轄市、區、 直轄市山地原住民區 |

村、里 |

|

村為鄉的下轄編組單位,里則為鎮、縣轄市及區的下轄編組單位。村、里的劃分由各直轄市、縣、市自行規定。鄰為村、里的下轄編組區劃,也是最基本的地方行政區劃[9]。鄰的劃分由各直轄市、縣、市自行規定,一般最少合10戶為1鄰。

未來規劃走向

基於歷史因素,目前福建省與臺灣省範圍有極大的差距,一個僅轄金馬地區,另一個佔全國極大比例。而且兩省都已省虛級化,目前由行政院與區域聯合中心負責。另外,在五都規劃後資源尚集中於北二都中,不利於中部地區發展;縣市劃分與人口分布無法契合,導致施政難以整體規劃。

在現今五都十二縣之前,不時有人提出各種的改制方案,常見的有縣市合併升格、「三都十五縣」(馬英九提出)、「四省兩特雙首都」(呂秀蓮提出)及「六星計畫」(謝長廷提出)。多數的議題都包含擴大臺北市、臺中市、高雄市行政區以及臺中市升格等訴求,惟行政區調整涉及各行政區重劃、預算分配、取消部份鄉鎮市選舉、地方性選舉選區調整等議題,影響層面過大,故多是雷聲大雨點小。但也反應出行政區劃規劃欠佳的事實,不論泛藍或泛綠陣營皆有探討此問題之聲浪。

2012年中華民國總統選舉候選人蔡英文支持新竹縣市合併、嘉義縣市合併,認為這是比較有立即性的需求,可以列為優先考慮項目。

中華民國內政部前部長李鴻源認為中華民國的縣和市劃分得太小,地方政府人力、能力普遍不足,導致縣市政府根本沒有能力解決該解決的問題。他指出目前地方制度設計的思維很怪,以為中華民國是個大國,所以才會分那麼多縣市,讓地方資源、人力都分散了,而中央和地方的人力、資源又重疊,他主張應該以五都為核心,合併周邊縣市,提升地方政府的規模和解決問題的能力,將臺灣劃分為五個大行政區,在北部、中部、南部、東部和中央山脈原住民保留區,各自成立一個大行政區[10]。中華民國前內政部長李鴻源初步規劃,將現有的五都直轄市,再和周邊縣市整併成六個直轄市,劃分成北基宜市、桃竹苗市、中彰投市、雲嘉南市、高屏澎湖市、花東市。另外,現行的368個鄉鎮市區,也可能整併成150個,人口較多的鄉鎮市區(20萬以上),升格成縣級市,臺灣大約有50至76縣級市,例如新北市板橋區再升格成板橋市(縣級)[11]。

中華民國前總統李登輝認為,「六都十六縣市」現狀,應重新調整為「七大區域」,各區按本身資源與特色,永續發展規劃。他主張「臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣」合併為1區,「桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」合併為1區,「臺中市、彰化縣、南投縣」合併為1區,「雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市」合併為1區,「高雄市、屏東縣」合併為1區,「花蓮縣、臺東縣」合併為1區,「澎湖縣、金門縣、馬祖列島」等離島合併為1區,全中華民國分成七大區域[12]。

立法委員陳明文建議中華民國全國應整併為7大直轄市,北北基宜整併為一個直轄市,桃竹苗整併為一個直轄市,中彰投整併為一個直轄市,雲嘉嘉整併為一個直轄市,南高屏整併為一個直轄市,澎金馬整併為一個直轄市,全國應一致性的行政區劃(注:現行制度採取二級政府制和三級政府制,制度紊亂,權責不清),才能拉近城鄉之間的落差,帶動中華民國全面的發展[13]。

三都十五縣、六星計畫、四首兩特雙國都、五都五區

| 三都 | 十五縣 |

|---|---|

|

|

| 馬英九就任總統後,以所主張的三都十五縣計畫為藍圖,以漸進的方式修法推動。但由於部份問題點引起爭議──例如市「降格」為縣轄市易引起的不滿,故最後結果並未符合以上原案。 | |

|

2008年中華民國總統選舉候選人謝長廷認為各縣市的國際能見度都很低,依各地的行政區編制,地方的人才和能力也不足,主張將臺灣分成六大地區(省或州),國土重劃與改造成六個大區(北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏、宜花東),可取名為州或省,再依各個區域不同的特性和特色進行適合各地區的開發發展計畫。六個區域均衡發展,臺灣等於就有六個新加坡的競爭力,再加上澎金馬合併為離島特區(特別行政區),中華民國的國際競爭力才能大幅地躍升。 |

|

| 前中華民國副總統呂秀蓮提出「四省兩特雙首都」主張,強調這是多次會議後做出的結論,「不是選舉主張」。是以河川流域劃分為北、中、南、東四個行省,設置高山與離島兩個特別行政區;大臺北與大高雄則為雙首都。 |

| 五都 | 五區 |

|---|---|

|

|

2012年中華民國總統選舉候選人宋楚瑜主張將中華民國分成十大行政區,即是五都和五區。 | |

區域聯合治理

中華民國第14任總統蔡英文所提出的主張,目的在於讓地方長大,中央放權,調整中央地方權責及財源分配,以提高國家財政使用效率。

| 七區 |

|---|

|

參見

|

|

參考文獻

引用

^ 中華民國國情簡介 - 政府組織 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-05-14.

^ 臺北市政府法規委員會 ─ 何謂「公法人」? Archive.is的存檔,存档日期2012-08-04

^ 行政院主計總處-法規內容(外部版). (原始内容存档于2011-07-21).

^ 存档副本. [2011-05-19]. (原始内容存档于2011-11-09).

^ 台当局弃用“中华民国全图”.

^ 三都十五縣 馬指示漸進推動 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-12-25.,自由時報

^ 台灣省政府7/1走入歷史 國發會接手活化

^ 省府人員將移撥金馬聯服中心服務 - 福建省政府 2018.07.07

^ 請問「鄰」到底是不是地方行政單位?

^ 將掌內政部 李鴻源:推動國土規劃

^ 國土新規劃 鄉鎮市擬合併升格

^ 李登輝:國土重新規劃7區域[永久失效連結]

^ 縣市合併議題燒 陳明文:全國應併為7大直轄市

註釋

^ 行政區調整涉及各行政區重劃、預算分配、取消部份鄉鎮市選舉、地方性選舉選區調整等議題,影響層面過大,故多是雷聲大雨點小。但也反應出行政區劃有規劃欠佳的事實,不論藍綠陣營皆有探討此問題之聲浪。

^ 「自由地區」是指1955年大陳島撤退後,中華民國政府的有效統治範圍臺澎金馬。

^ 依照《中華民國憲法增修條文》與《地方制度法》之規定,在經省制虛級化後改為非地方自治團體。

^ 東沙群島與南沙群島的太平島、中洲礁由高雄市旗津區中興里管轄。

^ 钓鱼岛及其附属岛屿在行政上劃歸宜蘭縣頭城鎮,但與日本存在主權爭議,未恢復實際管轄。

^ 連江縣統轄範圍僅有馬祖列島,常以「馬祖」稱之。

来源

| 您可以在維基文庫中查找此百科條目的相關原始文獻:

|

- 法律

- 《中華民國憲法》第十一章:地方制度

- 《中華民國憲法增修條文》

- 書籍

- 劉寧顏 編:《重修臺灣省通志》,臺北市:臺灣省文獻委員會,1994年。

- 施亞軒:《臺灣的行政區變遷》,2003年,臺北市:遠足文化出版社。

- 江大樹 著:《國土規劃與政府體制再造》[永久失效連結]

- 網頁

- 聯邦的誕生 - 中華民國現行行政區劃

外部連結

(繁体中文)內政部臺灣行政區域圖

(繁体中文)立法院國會圖書館電子藏書:國民大會歷次會議實錄:《第一屆國民大會第六次會議實錄》,1979年5月;《第一屆國民大會第七次會議實錄》,1985年5月;《第一屆國民大會第八次會議實錄》,1991年4月;《第一屆國民大會第二次臨時會實錄》,1991年10月 :《中華民國全圖》

(繁体中文)地方制度法

(繁体中文)鄉鎮市區公所網站

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments

Post a Comment