達悟族

body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}

| 達悟族 Tao | |

|---|---|

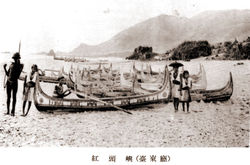

達悟人的拼板舟;攝於1931年之前 | |

| 總人口 | |

約4,629人(2018年12月)[1] | |

| 分佈地區 | |

台灣台東縣蘭嶼鄉 | |

| 語言 | |

達悟語 | |

| 相關民族 | |

|

達悟族(Tao),舊稱雅美族或耶眉族(Yami),源于日本人類學家鳥居龍藏在1897年的調查報告,他在報告中將蘭嶼稱為雅美(Yami),是台灣南島語系唯一分佈在台灣離島的一支民族,分布於台灣本島東南外海的蘭嶼上,人口約四千餘人,是海洋民族,以捕魚為主要產業,並有飛魚祭等歲時祭儀,蘭嶼在1877年起進入清代有效控制範圍内,但在1903年日治時期時方有國家機構的建制[2]。1998年,主管台灣原住民事務的行政院原住民族委員會在雅美族人的呼聲下將蘭嶼原住民的族群名稱改為達悟族(Tao)。

達悟族社會沒有氏族或貴族制度,而是由各家族的長老為意見領袖的父系社會,這些家族也構成達悟族最重要的社會單位:漁團組織。達悟族是中華民國原住民族中唯一以漁業為主的民族,但也會種植小米、芋頭等作物。一般來說,漁業是男性的任務,而農業則由女性負責,並劃有漁團組織、粟作組織、灌溉組織等經濟工作單位。每年的3-6月是達悟族的重要祭典:飛魚祭。達悟人視飛魚為神賜予的禮物,在飛魚季期間,各漁船船員需住在共宿屋內,在這期間只捕飛魚,不捕其它魚種,而所有的漁獲皆與部落共享,因為達悟族人相信若在飛魚祭結束前將漁獲分食完畢,來年就會有源源不絕的收獲。

2005年6月,行政院原住民委員會為了保護達悟人的飛魚文化,规定每年3-6月蘭嶼外海6海里內的海域禁止10噸以上漁船捕魚,也禁止使用流刺網、追逐網,或毒魚、炸魚等手段。[3]

目录

1 血緣和語言

2 人文地理

3 神話

3.1 蘭嶼的形成

3.2 達悟族的起源

3.2.1 石生與竹生說

3.2.2 神造說

3.3 社會的形成

3.3.1 語言

3.3.2 事物的價值

3.3.3 用火與造船

3.3.4 飛魚的傳說

3.4 日月的傳說

4 經濟

4.1 林業

5 文化

5.1 飲食

5.2 曆法

5.3 工藝

6 禁忌

7 學術研究

8 知名人士

9 統計

10 參見

11 參考文獻

12 外部連結

13 閱讀

13.1 延伸閱讀

血緣和語言

臺灣被視為廣泛分布的南島語系的主要分支之一

根據考古與語言學的理論,認為臺灣是南島語族的故鄉,南島語族的擴散是由臺灣經蘭嶼、巴丹島,到達菲律賓,再由東南亞島嶼遷往大洋洲。達悟族人與巴丹島人雖然在語言與文化上要較達悟族人與臺灣原住民相似,但在遺傳上,達悟族人卻與臺灣原住民相近。[4]

日本學者移川子之藏於19世紀考據,蘭嶼和巴丹兩邊居民的禮儀、穿著、藤帽、髮型等特徵,及主食、烹飪方法與民俗語彙,都極相似,研判屬同一族群。美國人類學者Dezso Benedek更從兩地墓葬都採「甕棺葬」,認為兩地應有共同起源,只因後來蘭嶼與巴丹被劃為兩個國家而被迫分隔。蘭嶼第一位博士生、國立臺灣師範大學地理所博士生董恩慈說16世紀以來,巴丹島歷經西班牙、美國、菲律賓等國治理,西化程度較高,蘭嶼則相對位處台灣外海邊陲,保留較多傳統文化。[5]

人文地理

達悟族是蘭嶼的主要居民,圖為蘭嶼島上的野銀部落,可以看見傳統建築(右)與現代建築(左)並存的景象

達悟族人口在2009年時約為3,638人,主要分布於台灣本島東南方82公里處的蘭嶼上,從北依順時鐘方向為朗島(Iraralay/Iraraley)、東清(Iranmeilek)、野銀(Ivalinu)、紅頭(Imorod)、漁人(Iratay/Iratey)和椰油(Yayo)六個部落。其中以東清村的人口數最多,約有1,184人,其次是紅頭村956人、朗島村750人、椰油村748人,但椰油村是蘭嶼最現代化的部落,鄉公所、中學等設施均設於此,另外也鄰近機場和港口;紅頭部落與漁人部落在行政劃分上同屬紅頭村,但仍維持部落的主體性。各部落均為集村形態,在海岸線上的平坦緩坡處建傳統地下屋聚居[6]。

蘭嶼屬於高溫多雨的熱帶性氣候,面積約45.7平方公里,年雨量可達2,600公釐。蘭嶼全島皆山,是因火山作用而形成的火山島,屬於綠島-巴浦耶海脊的一部份,向南、北、西邊分別可達巴丹群島、綠島和台灣[7]。由於蘭嶼高溫、潮濕、風強,又有黑潮帶來大批迴游魚類,達悟族的經濟活動因此採漁農並行制,除了種植甘藷、小米外,也建造拼板舟出海捕魚,是台灣原住民族中唯一有海洋文化者[8]。

最早記載蘭嶼的是明朝萬曆年間張燮的《東西洋考》,稱蘭嶼為「紅頭嶼」[9]。1644年,熱蘭遮城派遣3艘帆船到蘭嶼,島上達悟族人均迅速走避躲藏,荷蘭人僅捉回3人,在熱蘭遮城教他們說荷蘭語,當時文獻已稱蘭嶼為「紅頭嶼」(Botel)[10]。「紅頭嶼」一詞在中國文獻上最早出現在清朝黃叔璥的《台海使槎錄》,以遠望蘭嶼島呈赤紅色命名之,並為之後的歷代文獻如《海國聞見錄》、《臺灣誌略》等襲用。

「蘭嶼」此稱則是在1947年的一場國際花卉展中,蘭嶼當地特產的五葉蝴蝶蘭獲得首獎,台東縣政府以紅頭之名「極易引人以紅蟲毒害之感」,又「茲查該鄉有五葉蝴蝶蘭……俾可憎為可愛」,蘭嶼才正式在1947年1月29日成為島嶼的名字[11]。而達悟族人對自己島嶼的稱呼則是「Ponso no Tao」,意為「人之島」[12]。

蘭嶼在1877年被恆春知縣周有基劃進恆春縣,但未設官治理。1895年,清朝在甲午戰爭中戰敗,被迫割讓台灣,但蘭嶼則直到1903年,達悟族人與遇難的美國船員發生爭鬥後,日本才派駐警察於此,是蘭嶼設官之始。日治時期被劃為人類學研究區,受到台灣總督府刻意的隔離保護,由台東廳管轄,任以進出者處以25日拘役或25圓以內罰金,島上的達悟族因此得以保存自身文化[2]。

國民政府接收台灣後,在島上建立「農場」,專門收容重刑犯或需管制收容的退伍老兵。這些農場除了對當地居民造成極大困擾外,國民政府開放蘭嶼觀光也帶來觀光衝擊,尤其是生態物種的破壞,從珠光鳳蝶到海底的紅珊瑚都被盜採或走私,直到1980年才被台東縣政府阻止。1974年,行政院原子能委員會通過「蘭嶼計劃」,意將核廢料置放於蘭嶼。1982年5月19日,設於島南龍門地區的國家放射性廢料第一儲存場接收10,008桶放射性核廢料,引發達悟族人的抗議行動[13]。

神話

達悟族的創世神話可分為「蘭嶼的形成」和「達悟族的起源」兩種,在創世之後,其它的神話也就跟著出現。這些神話皆以口傳方式代代流傳,也因此島上各部落保存的神話故事皆略有不同。

蘭嶼的形成

在達悟族的創世神話中,蘭嶼是由一位自南方來的神人所造,先造出小蘭嶼,再造蘭嶼。在不同的文獻或不同部落的記載中,皆特別提及神人是由「南方」而來,這顯示達悟族人對特定方位有特殊的情感[14]。在日本人類學者鳥居龍藏的調查報告中,將蘭嶼原住民稱為「Yami」,意為「北方之人」,但此名並不代表達悟族以北為尊,因為這個北方指的是相對於南方菲律賓的巴丹群島而言,蘭嶼在北方。「南方」這個方位在達悟神話中,具由獨特的神聖地位,根據傳說,蘭嶼南方的海域與其垂直向上的天空可以到達天神居所[15]。達悟族人對南方這個方位的敬意也可從他們賴以維生的漁業活動中看出端倪,例如達悟10人座大船船首常飾有稱為「Minamoron」的星座圖案,這是一個每當夜晚自蘭嶼向南方眺望時,會在小蘭嶼升起的星座[16]。此外對達悟族人最重要的魚種飛魚,就是一種每年3月自南方抵達蘭嶼海域,7-8月才又迴遊南方的魚類。南方在達悟族人心中的地位由此可知,同時也可以看出海洋對達悟族人的重要性[17]。

除了「神人自南方來,先造小蘭嶼,再造蘭嶼」的神話外,蘭嶼的創世神話尚有數種版本,一種是台灣島、蘭嶼、綠島、小蘭嶼、巴丹島和菲律賓等地原本是相連結的一個大島,但島上居民互相殘殺,其中達悟人遭到台灣人與菲律賓人的欺壓,天神憐憫達悟人的處境,才用地震將大島分開;另一種則是「人造說」,從前有一個會造出陸地的達悟族人,刻劃出蘭嶼的地貌,當他正要用草原將蘭嶼和小蘭嶼連成一片時,台灣人卻用巧計騙取達悟人的憐憫心,成功讓造陸者離開蘭嶼,從此再也沒有回來過[18]。這兩種神話都顯示達悟族人的弱勢族群觀念,也在神話的代代相傳中發揮教育子孫應謹慎應對外來族群的功能,例如造陸者的故事顯然作於達悟族與漢人的接觸之後,當時漢人組成「辮子軍」,不但將蘭嶼人逼出作為放牧地的綠島,甚至還入侵蘭嶼本島,幸而在椰油部落勇士的率領下,才得以驅逐辮子軍,與故事中不懷好意的台灣人不謀而合[14]。

達悟族的起源

達悟族各部落對自身的起源有不同的創世神話,包括「石生與竹生說」、「神造說」等。

石生與竹生說

在「石生與竹生說」中,天神將一塊石頭扔到一座叫「Jipaptok」的山上,從石頭中迸出一個男嬰,喝露水長大。當他下山到「Jimaggigit」時,遇到另一個從竹子迸出來的男孩,這才知道原來世界上還有其他人的存在。兩個男孩從此便生活在一起,直到有一天,兩人的膝蓋都腫了起來。從石生男孩的右膝中生出了一個男嬰,竹生男孩的左膝則生出一個女嬰,兩個嬰兒長大後便結為夫婦,在生下4個瞎眼的孩子後,第5個孩子才與別部落的女孩結婚,逐漸繁衍出達悟一族[19]。

石生與竹生說神話的版本,在諸部落中皆略有差異,從石生與竹生人的性別、生子方式到結尾皆有所不同,例如紅頭部落的版本裡,兩名男孩是用陽具摩擦膝蓋生子的,然而事實上男性的生殖器幾無可能碰觸到自己的膝蓋,因此可以看出初民的生殖崇拜[14]。在部份結尾中「互換伴侶生子」可解釋成是告誡子孫需避免近親繁殖,以免生下畸型的孩子。至於石、竹生人,則是取其永恆、堅硬之意,寄託對種族繁衍生生不息的願望[14]。

受神話影響,達悟族人尊敬石頭和竹子,但並不崇拜。石竹是達悟建築的重要象徵物,例如在屋外或飛魚祭儀式時放幾塊橢圓形獨石,被認為可帶來好運(Bannaligan),而這樣的習俗已被證實是由巴丹群島傳過來的,更說明達悟族與巴丹群島的緊密聯結[20]。

神造說

在「神造說」中,傳說,蘭嶼和小蘭嶼一樣原本都是無人島,但有一天,從海上漂來一只密封木箱,擱淺在海岸上。從木箱裡走出天神創造的人,他們就是達悟人的祖先[21]。神造說來自椰油、漁人、朗島等部落,屬於海岸起源說的一種。

社會的形成

語言

在達悟族的神話中,語言是石竹人創造的。當石竹人的孩子們長大後,他們就將任何撿到的東西帶回家,祖父則一一告訴他們每樣事物的名稱和是否可以使用,但不幸的是,祖父在講完「Ji Cakavat」(毀壞)後便去世了[22]。祖父在這裡象徵的是智慧,孩子們則是智慧的傳承。藉由對事物的命名,得以為事物標上標籤。這樣即使手邊沒有那樣事物,也能讓事物存在於語言之中[23]。

事物的價值

傳說,石人與竹人生下的兩個孩子在不同的方向分別獲得鐵和金,並將它們做成伐木的刀。竹人的金刀自然砍不斷木頭,於是便和石人交換鐵。石人說,雖然我們應交換等重的金和鐵,但金比鐵來得貴重,所以我需要拿更多的鐵來換金。竹人同意[18]。

用火與造船

在達悟神話中,火的起源是這樣的:紅頭部落祖先的兩名孫子被派往西南方尋找食物,走到五孔洞時,他們發現地下的人不但會網魚,也會織布和造船,還用夜光貝照明。他們在那裡受到很好的款待,臨行時,地下人將火種放在夜光貝裡送給他們,讓他們的部落也能用火[18]。這則神話象徵初民文化走向文明的第一步,地下人象徵祖先,而子孫則從祖先那裡獲得智慧[22]。除了用火外,石生人的後代也向地下人學習造船,他們把橫木附於船的內側,讓船能順利航行;竹生人的後代則向石生人學造船,卻把橫木放在船的外側,因此觸礁沉沒[24]。這則神話確立石生人的正統地位,竹生人因此不再復見於達悟社會中[25]。

飛魚的傳說

石人昌盛後,卻罹患皮膚病,於是天神託夢給老祖父,要他到青青草原的海岸接受指示。一隻黑翅飛魚在那裡等著老祖父和跟來的孫子,牠指引祖父舉行儀式,捕食飛魚。祖父遵從飛魚的指示在「Ji Maramay」舉行招魚祭,從此在吃過飛魚後便不再有皮膚病。石人一族也因此歌唱:「我們在Ji Minanoit和Ji Calcawalanan造船,讓船在海上試航,學會捕魚,捕捉天神的禮物[18]。」神話與傳統祭儀因這個故事而找到聯結點,每年舉行的招魚祭無異代表著人與天神的修好,飛魚則是天神的使者,在付出生命後終能透過儀式重返天國。石人一族也能有充足的糧食,繁衍生生不息[22]。

日月的傳說

在達悟族的神話裡,原本,世界的天空由兩個太陽主宰,只要將食物曝曬在陽光下就會熟。但有一天,一對夫婦背著孩子在烈日下工作,回家時發現孩子因此被曬死了。孩子的母親悲憤地指著天空道:「奪走我女兒的太陽,我詛咒祢像翻過來的石頭一樣。」於是其中一個太陽的光芒就減弱了,成為月亮,天空因此只剩下一顆太陽[18]。這則神話隱涵著生命的存續需要仰賴自然的供給,一旦災難(兩顆烈日)發生,生命的存續(孩子)就會遭受威脅[22]。

經濟

林業

欖仁舅是對達悟族拼板舟的主要建材。圖為海岸邊的橄仁舅樹林

蘭嶼位在台灣東南海域,與菲律賓隔巴士海峽相望。此一地理位置除了造就蘭嶼達悟族人和巴丹群島的密切聯結外,也對生物多樣性產生影響。這是因為蘭嶼屬於生物地理學上的「東洋區」和「澳大拉西亞區」間的過渡帶,所以有豐富的物種組成[26][27]。

達悟族人的林業使用可分為果樹栽培和建材用林兩種,主要是用在食用與建材、造船上。達悟族建材用木的使用包括房屋建設、造船、薪木和漁架等。這些建材用林多分布於溪谷或山腰上,因為該處相對濕潤,林木可以長得又快、又大,而且堅硬。而樹種則包括欖仁舅(Guettarda speciosa)、綠島榕、欖仁(Terminalia catappa L.)、賽赤楠(Acmena acuminatissima)等,培育以天然生長為主,但也會為它們除草、修枝,並砍除周邊的非目標樹種。如果有天然幼苗的長成,則會受到悉心照料,以確保樹種的繁衍優勢[28]。

達悟族的果樹通常種植在聚落附近,樹種以當地原生物種為主,例如番龍眼(Pometia pinnata)、異色柿(Diospyros discolor)、大葉山欖等,但也有引進椰子、檳榔、蔞葉等植物栽培[29]。這些果樹通常種植在高大喬木下的樹蔭,等到果樹長大後才砍伐喬木,避免妨礙果樹生長。為了維護果林,達悟族人會為其除草、修枝。除非果樹已經自然死亡,果樹林不會輕易採伐,而為了縮短老樹枯死、新樹尚未長成間的空白,這些果樹在長成後,幼苗就會立刻種下,這樣當老樹需要代謝時,新樹已經長到可以取代老樹的年齡[28]。

達悟族的林業使用對生態環境的復育是有益的,因為這樣利用方式可以使土地或山坡地長期保持在擁有植被的情況下,而不會因為林地裸露導致侵蝕或土石流[28]。在現代文明的改變下,蘭嶼的木材使用量大幅減少,房屋建材也改為鋼筋水泥,傳統林業依賴拼板舟的建造繼續維持,雖未過量,但也應注意樹林更新的問題[28]。

文化

飲食

達悟族一天吃兩餐,分別是出門工作前的早餐(Zomiag)和傍晚回家時的晚餐,午餐(Magza)只在節慶、招待賓客或生病時,因為有留在家中才吃。對達悟族人而言,飲食由主食(Kanen)和副食(Yakan)組成,其它佐料還有幫助吞嚥的湯水,餐後則享用檳榔和紙煙。主食和副食相輔相成,缺一不可,如果只有主食或副食,則只能稱為點心,而非正餐[30]。

主食的種類一般包括水芋(Soli)、甘藷(Wakay)、旱芋(keytan)、山藥(Ovi)和一種叫「Patan」的塊根植物,小米(Kadai)則是祭儀上相互饋贈的禮物。隨著現代文明進入蘭嶼,稻米(Mogis)也成為達悟族人的主食之一,被部份家庭接受。副食的種類多樣,以各類海鮮為主,但也會食用藻類、人工栽培的水果或山野狩獵採集來的野味和野菜,例如陸蟹、白鼻心、山蘇等。豬、羊、雞只在祭儀時享用,一般人家則以雞為主;水果則包括番龍眼(Ciai)、毛柿(Kamala)、香蕉(Vineveh)、甘蔗(Onas)、香瓜、鳳梨等,但都是作為孩童的零食,而不會出現在餐桌上[30]。

然而達悟族的副食還是以魚類為主,分成「春天魚」(Among no rayon)和「近棲魚」(Among no karawangan)兩種,春天魚是飛魚、鬼頭刀等洄遊魚類,在達悟族人心中是神聖的魚種,因為他們相信這些魚來自天界;近棲魚在是在春天魚的季節以外的時間捕到的魚,也包含一些生長在礁岩上的魚種。這些魚種又有「好魚」(Oyod)、「壞魚」(Zahet)、「老人魚」(Kakanen no raraker)之分,好魚無論性別都可以食用,壞魚只有男性可以食用,老人魚則只有年長男性可以食用。但日常生活中,因為好魚難以捕捉,一旦捉到就會優先給女性食用,一個家中負責捕魚的男性如果無法抓到好魚給家裡的女性食用,妻子甚至可以拒絕行房,因為丈夫沒有盡到提供食物的責任。如果餐桌上出現壞魚時,男性需要以竹籤(Tatazi)享用,以免污染到主食[30]。此外,孕婦(Manili so kanen,意思即「慎選食物」)對食品種類的選擇需要特別謹慎,只要海鮮的長相怪異、名字不吉利就不應食用,否則一旦生下有胎記的孩子,就會被視為是吃下了不潔的食物所致[31]。

達悟族人不會讓彼此陷入飢餓,例如當負責供應食物的男主人和女主人生病或生產,或對年長者已無法自行取得食物時,親友會主動贈送食品給這些家庭。當主人有能力回饋時,會主動幫忙親友建造房屋、開闢田地或造船等勞務性工作。這種相互餽贈可以被視為是經濟型態的一種,例如有些魚特別難捕捉,就可以透過以物易物的方式交換[30][32]。

曆法

工藝

擁有冶金工藝技術,銀盔的製作便是代表。根據研究,製作銀盔的原料來源主要是觸礁沉沒商船上的銀幣或透過交易所取得的銀元。鳥居龍藏在1897年(明治30年)調查紀錄中寫道「當船靠岸的時候,島上的『蕃人』爭先恐後似的駕著獨木舟(Canoe)過來,每一個人都喊著:Peark!Peark!(銀)…為什麼喜歡銀幣呢?拿銀幣作什麼用途呢?結果我查出了原因。『土人』一旦有了銀幣,就放進陶甕裡燒熱,然後拿出來用石頭打成薄片,以製造男子的頭盔、女子的頭飾、頸飾、臂飾等」[33]。

禁忌

達悟族禁忌非常多且繁複,舉例如下:

棋盤腳:被達悟族視為禁忌物、魔鬼樹,絕不能帶入房舍。又例如達悟族人捕獲一船飛魚,但有人在旁說了達悟族語棋盤腳這個字,那整船的飛魚便被視為不祥,可能會被整船丟棄。- 飛魚季時不得觸摸拼板舟,女性更是一概不准,認為會影響漁獲。

- 飛魚季期間,部落灘頭禁止從事任何水上活動。

- 女性嚴格禁止登小蘭嶼。

- 桔子不可帶至海邊,尤其是飛魚季時。

學術研究

對蘭嶼最早的學術研究始於1897年,日本人類學家鳥居龍藏對蘭嶼(當時稱紅頭嶼)原住民進行田野調查,在著作《人類學寫真集-台灣紅頭嶼支部》中首次稱呼島上居民為「yami kami」,此詞是根據達悟人對自己的稱呼而來。「kami」在達悟語中的意思是「我們」,而「yami」則是來自於早期菲律賓巴丹群島人對蘭嶼原住民的稱呼[8]。達悟族無論在語言或是文化皆與菲律賓巴丹群島相近,日本學者鹿野忠雄便曾在著作中提及此事:

| “ |

紅頭嶼目前有七個番社,仔細觀察時,各番社之風俗習慣,多少有些不同。紅頭嶼的Yami 族人,是否都是從巴丹島移來?目前尚言之過早。不過,可以確定的是,Yami 族混有巴丹島人的血統 |

” |

—— 鹿野忠雄, 《東南亞細亞民族學先史學研究》[34] | ||

知名人士

參見「台灣原住民人物列表」

郭建平:社會運動者,致力於蘭嶼文化保存、蘭嶼自治與反核運動。

夏曼·藍波安:作家。- 夏本·奇伯愛雅:漢名:周宗經,作家。

- 董瑪女:在國立自然科學博物館任職,文史工作者。

- 周莉文,超級星光大道七踢館者。

- 夏本·嘎那恩,中華民國總統府資政

統計

| 縣市 |

達悟族人口 |

總人口 |

比率 |

|---|---|---|---|

| 臺東縣 |

2,266 |

204,919 |

1.11% |

| 臺北縣 |

399 |

3,722,082 |

0.01% |

| 桃園縣 |

212 |

1,808,833 |

0.01% |

| 臺中縣 |

119 |

1,510,480 |

0.01% |

| 花蓮縣 |

111 |

327,064 |

0.03% |

| 高雄縣 |

110 |

1,262,969 |

0.01% |

| 高雄市 |

92 |

1,493,806 |

0.01% |

| 臺北市 |

91 |

2,624,257 |

0.00% |

| 屏東縣 |

88 |

872,902 |

0.01% |

| 新竹縣 |

63 |

451,316 |

0.01% |

| 臺中市 |

52 |

989,047 |

0.01% |

| 宜蘭縣 |

49 |

444,950 |

0.01% |

| 南投縣 |

39 |

487,398 |

0.01% |

| 彰化縣 |

38 |

1,255,332 |

0.00% |

| 基隆市 |

24 |

387,504 |

0.01% |

| 臺南縣 |

18 |

1,120,394 |

0.00% |

| 苗栗縣 |

18 |

534,366 |

0.00% |

| 雲林縣 |

15 |

705,440 |

0.00% |

| 嘉義縣 |

15 |

552,749 |

0.00% |

| 新竹市 |

15 |

395,746 |

0.00% |

| 臺南市 |

13 |

725,985 |

0.00% |

| 澎湖縣 |

10 |

83,214 |

0.01% |

| 嘉義市 |

9 |

266,126 |

0.00% |

| 金門縣 |

5 |

56,275 |

0.01% |

| 連江縣 |

1 |

17,775 |

0.01% |

| 總計 |

3,872 |

22,300,929 |

0.02% |

| 鄉鎮市區 |

達悟族人口 |

總人口 |

比率 |

|---|---|---|---|

| 臺東縣蘭嶼鄉 |

2,133 |

2,437 |

87.53% |

| 臺東縣臺東市 |

87 |

98,276 |

0.09% |

參見

- 達悟語

- 飛魚祭

- 等待飛魚

- 蘭嶼青年會

- 紀守常

參考文獻

^ "達悟族"[1],中華民國原住民族委員會,2019年1月9日查閱.

^ 2.02.1 許木柱. 重修台灣省通志. 南投: 台灣省文獻委員會. 1995: 839. ISBN 9570203900 (中文(台灣)).

^ 達悟族: 飛魚之神. 新自然主義出版. 2007-01-01 (中文).

^ 雅美族啟示錄 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-09-21., 自由時報, 2011-2-28

^ 蘭嶼準博士 籲族人航向巴丹 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-06-15., 自由時報, 2008年1月13日

^ 台東縣蘭嶼鄉現況分析 (pdf). 台東縣離島綜合建設實施方案 (台東縣政府). [2010-10-30] (中文(台灣)). [永久失效連結]

^ Bowin, C.; Lu, R.S.,Lee, C.S., Schouten, H. Plate convergence and accretion in Taiwan-Luzon region 62. Am. Assoc. Petrol. Geol.: 1645–1672. 1978 (英语). 引文使用过时参数coauthor (帮助); 使用|accessdate=需要含有|url=(帮助)

^ 8.08.1 余光弘. 雅美族. 台北: 三民書局. 2004. ISBN 9789571439 请检查|isbn=值 (帮助) (中文(台灣)).

^ 《東西洋考》(卷9):「遠望紅豆嶼拜浮甲山,進入為大港。」

^ 瓦歷斯·諾幹. 蘭嶼記事年表. 台東市: 台東縣文化中心. 1993 (中文(台灣)). 使用|accessdate=需要含有|url=(帮助)

^ 夏曼·賈巴度. 蘭嶼部落地景地名空間文化之調查. 台東市: 台東縣市文化中心. 1997 (中文(台灣)). 使用|accessdate=需要含有|url=(帮助)

^ 洪敏麟. 光緒二十三年臺東廳吏之蘭嶼探查史料. 台灣文獻 (台灣省文獻委員會). 1978年10月, 29: 1 (中文(台灣)). 使用|accessdate=需要含有|url=(帮助)

^ 黃晉芳. 達悟族的「驅逐蘭嶼惡靈」運動. 國立空中大學. [2010-10-30] (中文(台灣)).

^ 14.014.114.214.3 趙元貞. 試析蘭嶼達悟族創世神話的思維 (pdf). 東吳中文線上學術論文 (東吳大學). 2009年12月, 8: 62 [2010-10-24] (中文(台灣)). [永久失效連結]

^ 關華山. 雅美族的生活實質環境與宗教理念. 中央研究院民族學研究所集刊 (中央研究院). 1989年12月, 67: 143 (中文(台灣)). 使用|accessdate=需要含有|url=(帮助)

^ 尹建中. 臺灣山胞各族傳統傳說故事與傳說文獻編纂研究. 台北: 臺灣大學. 1994: 357 (中文(台灣)).

^ 董森永. 雅美族漁人部落歲時祭儀. 南投: 臺灣省政府. 1997: 10-14 (中文(台灣)).

^ 18.018.118.218.318.4 余光弘、董森永. 臺灣原住民史:雅美族史篇. 台北: 國史館. 1997: 15-63 (中文(台灣)).

^ 達西烏拉彎·畢馬. 達悟族神話與傳說. 台中: 晨星出版社. 2003年9月: 38-39 (中文(台灣)).

^ 劉其偉. 蘭嶼部落文化藝術. 台北: 藝術家出版社. 2002年5月: 93. ISBN 9867957229 (中文(台灣)).

^ 林道生. 原住民神話故事全集. 台北: 漢藝色研出版社. 2001年5月: 180. ISBN 9576224284 (中文(台灣)).

^ 22.022.122.222.3 鄭漢文. 蘭嶼雅美大船文化的盤繞——大船文化的社會現象探究 (pdf). 東吳中文線上學術論文 (國立東華大學). 2004年6月, 8: 62 [2010-10-24] (中文(台灣)). [永久失效連結]

^ 馬丁·海德格爾. 走向語言之途. 台北: 時報出版. 1993年8月: 11. ISBN 957130767X (中文(台灣)).

^ 台北帝國大學語言學研究室. 台灣高砂族傳說集. 台北: 南天書局. 1935: 755-756 (日语).

^ 劉斌雄. 雅美族漁人社的始祖傳說. 中央研究院歷史語言研究所集刊 (中央研究院). 1981, 67: 111–169. 使用|accessdate=需要含有|url=(帮助)

^ 劉棠瑞、林則桐. 台灣天然林之群落生態研究(四):蘭嶼植群與植相之研究. 省立博物館科學年刊 (臺灣省立博物館). 1978, 21: 1–79 (中文(台灣)). 使用|accessdate=需要含有|url=(帮助)

^ 劉漢文、呂勝由. 蘭嶼島雅美族民族植物. 台北: 地景企業. 2000年8月: 268. ISBN 9578976984 (中文(台灣)).

^ 28.028.128.228.3 王相華、張勵婉、高瑞卿. 蘭嶼達悟族之森林作業方式對林分結構、組成之影響 (PDF). 國家公園學報 (內政部營建署). 2003, 13: 75–94 [2010-10-25]. (原始内容 (pdf)存档于2016-03-05) (中文(台灣)).

^ 魏惠林、劉斌雄. 蘭嶼雅美族之社會組織. 中央研究院民族研究所專刊 (中央研究院). 1962: 284 (中文(台灣)). 使用|accessdate=需要含有|url=(帮助)

^ 30.030.130.230.3 余光弘. 雅美人食物的分類及其社會文化意義 (pdf). 中央研究院民族學研究所集刊 (中央研究院). 1993, 76: 21–42 [2010-10-25] (中文(台灣)). [永久失效連結]

^ 謝永泉. 蠻阿威 Manhawey. 飛文季刊 (蘭嶼天主教文化研究發展協會). 2003, 3: 5 (中文(台灣)). 使用|accessdate=需要含有|url=(帮助)

^ Yu, Guang-hong. Ritual, Society, and Culture among the Yami. 密西西比州大學: 39–43. 1991 (英语). 使用|accessdate=需要含有|url=(帮助)

^ 國立臺灣歷史博物館. 斯土斯民-臺灣的故事:蘭嶼達悟族銀盔. 斯土斯民展品列表 - 斯土斯民-臺灣的故事. 國立臺灣歷史博物館.

^ 鹿野忠雄. 東南亜細亜の民族学先史学研究. 東京: 矢島書房. 1946 (日语).

^ 35.035.1 行政院主計處編. 中華民國89年臺閩地區戶口及住宅普查報告. 臺北市: 行政院主計處. 2002.

外部連結

维基共享资源中相关的多媒体资源:達悟族 |

中央研究院南島語數位典藏(繁体中文)

閱讀

- 蘭嶼達悟風情

延伸閱讀

- 達悟族的精神失序:現代性、變遷與受苦的社會根源

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments

Post a Comment