計劃經濟

| 由於受到破坏,依據方針,本条目已獲半保護。 請参閱页面保护方针及保护日志以获取更多信息。如果您不能修改此条目,您可以请求修改、在讨论页提出修改提议、申请解除保护、登录或创建账号。 |

| 经济学 |

|---|

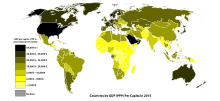

各国人均国内生产总值地圖(2015年) |

各地區經濟

|

经济学分支

|

经济学方法

|

学科分支

|

经济学列表

|

经济制度和类别

|

经济意识形态

|

其他经济形态

|

| 经济体系 |

|---|

制度和類別

|

現實的例子和模型

|

意識形態和理論

|

|

計劃經濟(英语:Planned economy),又稱統制經濟或指令型經濟,是一種經濟體制,在這種體系下,國家在生产、资源分配以及消费等各方面,都是由政府事先进行计划。「指令型经济」通常和计划经济用法相同,但是詳加區分的話,指令型經濟是指生產工具公有的經濟體制。所以指令型經濟必定是計劃經濟,但計劃經濟卻不必然為指令型經濟。

時至今日,世界上的經濟體系大多是市場經濟體系和混合經濟體系。但仍有部份國家如古巴(现已宣布进入市场化的改革)、朝鲜、委內瑞拉、老撾採用計劃經濟。

目录

1 渊源与发展

2 特點

3 优势

3.1 計划長遠

3.2 倾斜优先,发展快速

3.3 社會福利

4 弊端

4.1 資源分配無效率

4.2 缺乏積極進取的誘因

4.3 减少個人自由

4.4 寻租、不公平、腐敗

4.5 造成的結果

5 現今常見的計划經濟

6 参见

7 参考来源

渊源与发展

计划经济的起源是与对市场经济的批判开始。

一般来说,最早出现计划经济构想的是李斯特对于亚当·史密斯的《国富论》的批判,当时是作为政府干预经济行为的第一次理论阐述,之后的《政治经济学的国民体系》,更是系统的阐述了政府对经济干预的必要性和对经济发展的主导性。受其影响德国诞生了经济学的历史学派,大力宣扬政府控制经济行为,同时以这种思想主导德国的经济发展,实现了德国的快速經濟發展,這類主張被稱為國有社會主義,或是马克思、列宁口中的“国家资本主义”,这种靠政府干预执行计划目标的经济发展模式,本质上與计划经济的精神相近。之后由于一战德国战败,政府失去了对国际经济关系有效的控制能力,历史学派走向消亡,但是之后德国经济依旧保留很强的政府干预特色,纳粹上台以后,重拾了历史学派的做法,恢复了德国经济。所以德国的混合经济实际上是脱胎于计划经济。

苏联出现以后,计划经济的理论发展得到了提高,苏联经济学家普列布拉津斯基写了《新经济》,系统完善的树立了社会主义国家的政府干预经济的模式。之后苏联長期維持世界第二大經濟體的經濟實力,並以经互会为媒介通过计划经济方式影響他国经济,使得蘇聯的計劃經濟模式成為世界上影響力最大也最主要的計劃經濟模式。

但在1991年後,随着苏联解体,经互会解散,实行计划经济的共產集團经济崩溃,计划经济影响力便逐漸式微。

特點

在計劃經濟下,三個經濟問題都是由政府決定的。所謂的三個經濟問題是指:生產什麼、怎樣生產和為誰生產。國家大部份資源由政府擁有,並且由政府指令來分配資源,而不是由市場價格來決定。舉例來說,政府認為國家需要蘋果,在計劃經濟下,被政府选中的个人集体(一般为符合该类生产的要求)都要按政府指示進行種植蘋果的工作,但事实上实际生产的产品可能不符合实际需求。

計劃經濟裡面不僅是控制國營產業,連私人企業也要受政府指示運作。私人企業要生產甚麼,由政府作主;私人企業以甚麼方法生產,由政府決定;生產出來的東西又如何分配,也是政府决定。國家操控著生產的供應、價格以至銷售渠道,都是由政府決定。

计划经济是共產黨執政的國家常見的属性之一,因此計劃經濟又常被解釋與共產主義相通,但又與共產主義無政府、無國家的特性向矛盾,随着苏联在世界共产主义运动的扩大,受到苏联影响的地区都或多或少的实行计划经济政策。主要马克思的资本论(要有意识地計劃控制生产),弗里德里希·恩格斯的社会主义从空想到科学的发展等根据展,提倡和实践计划经济是在列宁时期(斯大林时期)。

最典型的計劃經濟例子數以蘇聯。而現存的例子則是朝鲜、古巴等。

优势

計划長遠

一個政策在自由放任環境下,可能會不受人為控制地產生不可預知的問題。但在計劃經濟裡由政府計劃、預先設計好,一些可預期的問題就有機會避免。舉例來說,政府規劃一個城市的交通網絡時,管制個人私家車擁有數目,便可減少如塞車等交通問題。对于国家发展的长远规划較完善,比較不會有短視近利的缺點。

倾斜优先,发展快速

实行计划经济的国家,常是后发的落后国家想要趕超先進國的發展,基本上都是把有限的经济资源不计收益的倾斜于某方面的发展。比如教育、交通、重工业、医疗等等,使其短时期内实现飞跃。苏联于1930年代将私人消费上限设为全国生产总值的50%[1],继此苏联于重工业实现了飞跃性的发展,但同时其农业板块亦遭到巨大打击。

社會福利

某些社會福利措施不適合完全以市場價格來分配或是市場機制不容易出現,例如教育、医疗、交通、老人照護。实行计划经济的国家,得以直接且公平的配置合適的資源,而不會受到市場影響。成功的計劃經濟國家,其公共福利水平都是较高的,而具体福利則需要視政府能控制資源多寡而決定。国际比较显示,实行计划经济的国家的某些生命指标,例如儿童死亡率和预期寿命都高出大部分资本主义国家,尽管这些数字经常是由这些国家自己公布的数据并且具体标准也有不同之处。[2]

弊端

如果有某個人或者相對小規模的機構,能完全知道社會中每個人對所有物品的需求強度,然後根據這些強度總和迅速反應,精確的分配所有資源、人力、財力進行各種所有物品生產,這樣理想狀態下的計劃經濟,的確是所有經濟形態中最高效的。但當然,顯而易見的,這個人或者這個小規模機構在人類可預見的將來都是不可能存在的,算上家庭這種極小的人口經濟體才可以勉強達到計畫經濟的理想狀態,甚至許多父母對家庭成員都做不到這樣的分配,而且家庭團體擴張下會更困難,而社會也是如此。所以現實上的計劃經濟,最明顯的表現就是低效率社會資源分配,與造成顯而易見的產能失調。而這還是私有化的狀態,如果資產徹底公有化更會導致生產力大幅下降與資源的過度浪費。

資源分配無效率

微观資源無法有效分配,是計劃經濟裡最受批評的要點。因為國家所有資源都由政府决定,私人不掌握生产资料,於是乎國家可以罔顧私人的實際需要而進行經濟計劃。奧地利經濟學派的路德維希·馮·米塞斯主張社會主義在經濟上必然會失敗,因為經濟計算問題(economic calculation problem)註定了政府永遠無法正確的計算複雜萬分的經濟體系。只要缺乏了價格機制,社會主義政府根本無從得知市場需求的情報,而隨之而來的必然是計畫的失敗和經濟的徹底崩潰。

舉例而言,當國家要求全國廣種蘋果時,事實可以是民眾對芒果需求高於蘋果。如是者,多種出來的蘋果就會形成浪費,而芒果便形成短缺。但政府卻沒有合適的機制(取代貨幣機制)可以準確而迅速的知道民眾對芒果或蘋果的正確需求。這便是說,即使知道了芒果需求較高,政府仍不知道應該少種多少蘋果,多種多少芒果。即使知道了現在少種了多少芒果,多種了多少蘋果,政府仍然不知道半年後芒果成熟時,廣大人民的需求有沒有轉變。这可能导致浪費和短缺。

缺乏積極進取的誘因

即使政府有效率的分配了資源,但計劃經濟下的效率通常還是低落的,主因是經濟決策缺乏私人參與,而是由政府一個全權決定。即是說,計劃經濟下缺少私人競爭。缺少私人競爭,就難以有效提高效率,以至價格也不能通過競爭而有所調整,個人的收益或物質回報也無從改變。個體的努力并沒有相應的物質回報,反而個體的怠惰無能的經濟仍然能得到整体平均的物质回报,由整體來共同承擔怠慢,共同享受努力的成果,从而演变成为平均主义。這便使得計劃經濟下的微觀個體缺乏積極進取、爭取效率的誘因。因此發展緩慢,如蘇俄開始在1980年代技術落後美國,儘管武器產量差不多甚至更高,卻無法帶動足夠的創新,龐大的總體國力也停滯不前了,直到21世纪後才開始復甦成長。

這也是中國1978年決定開始改革開放,1992年建设社会主义市场经济体制的重要因素之一。

减少個人自由

計劃經濟意味着經濟活動多由政府決定,而不是個人決定,个人的經濟決策自由就被犧牲。对于重视个性化的消费者,这造成负效用。经济决策上的个人自由被压抑有可能进一步导致其他领域的自由被破坏。1980年代,左翼理論家麥可·阿爾伯特(Michael Albert)和經濟學家羅賓·漢內爾(Robin Hahnel)為了平衡這個缺點便提出參與型經濟的設想,希望能解決這個問題。然而參與型經濟還沒有在任何一國範圍以上實施的例子。

寻租、不公平、腐敗

計劃經濟下政府擁有管制生產活動的權力,官員便因此得以利用管制權力從中獲利。這種獲利的型態,有的是非法貪污、有的是合法但不合理的規費稅捐,也有的是政策選定重點發展的對象以外被犧牲的弱勢者的利益。這些原本應屬於社會大眾的共同利益,因為計畫管制的關係而落入政府或官員私人的手裡、或是不公平的剝削。這不但妨礙了資源的公平運用、扭曲經濟發展的規律,也形成特權階級,產生社會矛盾,甚至衝突。

市场经济体制的合法剥削和高层腐败也因为类似的原因产生。

造成的結果

易造成均貧現象(实质是奢侈消费品不足、经济落后而非资本主义的贫富分化)、在经济落后的条件下可能造成政治经济体系崩溃。例如蘇聯解體。

現今常見的計划經濟

就廣義而言,凡是政府對市場進行干預時,或者說是違反自由經濟時,就是一種計畫經濟的實現。為的是彌補資本主義自由經濟下的弊端,通常是長期的限制,而且若不限制即有可能導致一個國家自由經濟的崩盤。以下皆是現今常見政府計畫經濟中限制的對象:

匯率的控制。為防止貨幣面額產生巨大的波動(如:通貨膨脹)。

關稅的設置。為彌補本土產品的競爭力的不足。

政府專賣,如鹽、糖、菸、酒、電力......為防止不肖商業集團壟斷,造成經濟癱瘓或民生物資欠缺。

基本工資的最低限制。為防止自由經濟下資方無限度的剝削、壓榨。

参见

- 傳統經濟

- 混合經濟

- 五年計劃

- 商业

- 竞争

- 竞合

- 無條件基本收入

- 競租

- 绝对优势

- 比较优势

- 資訊不對稱

- 參與型經濟

- 資源基礎型經濟

- 經濟干預主義

参考来源

^ Kennedy, Paul. The Rise and Fall of the Great Powers. New York: Random House. 1987: 322–3. ISBN 0-394-54674-1.

^ Michael Ellman (2014). Socialist Planning. Cambridge University Press. ISBN 1107427320 p. 372.

|

Comments

Post a Comment